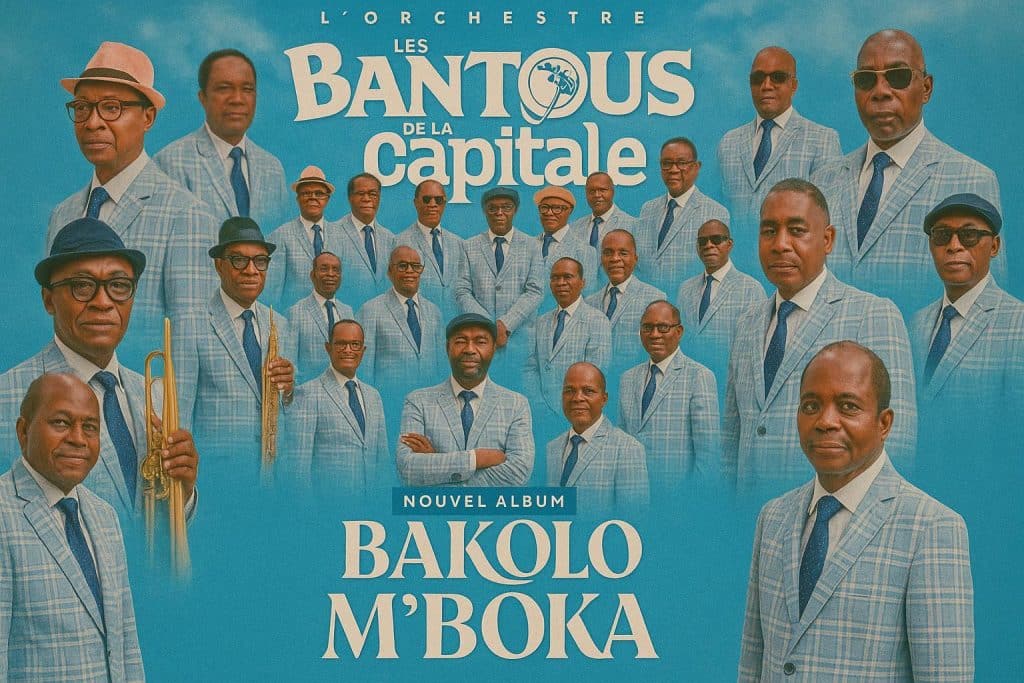

Au cœur de Brazzaville, un album manifeste

Sorti sous le label World Numeric Media, « Bakolo mboka » – littéralement « les anciens du village » – se présente comme un opus à la fois mémoire et promesse. Dans un studio brazzavillois chargé d’histoire, les vétérans de l’orchestre, entourés de jeunes instrumentistes issus des quartiers nord, ont choisi de faire dialoguer les guitares feutrées héritées des années 1960 et les timbres plus acidulés qu’affectionne la génération streaming. L’objectif est explicite : prouver que la rumba, matrice de tant d’esthétiques africaines, reste un langage fédérateur capable de franchir les clivages d’âge aussi bien que de classe.

Dès la conférence de presse de présentation, le chef d’orchestre Édouard Nganga a souligné que « l’album n’est pas une madeleine de Proust réservée aux nostalgiques ; il se veut un outil pédagogique autant qu’un geste artistique ». L’homme fait écho aux attentes d’un public brazzavillois jeune – près de 60 % de la population a moins de 25 ans, rappelle l’Institut national de la statistique – avide d’innovations mais soucieux de préserver une identité sonore propre (Radio Congo, 2023).

Un patrimoine musical à l’épreuve du temps

Fondés le 15 août 1959, Les Bantous ont traversé l’indépendance, la période des grands orchestres et la déferlante de la world music sans jamais rompre avec leur signature : harmonies vocales ciselées, lignes de cuivre élégantes et métrique chaloupée proche du boléro cubain. L’album aligne treize compositions originales où l’on retrouve la rumba classique, mais aussi des incursions vers la pachanga ou la salsa, rappelant le cosmopolitisme qui fit jadis la réputation du port fluvial de Brazzaville.

Le titre « Pot-pourri sur le passé » incarne cette tension entre fidélité et mutation : il revisite plusieurs standards du groupe dans une forme réorchestrée par des claviers électro-acoustiques, produisant un pont vertigineux entre le Congo des indépendances et la ville numérique d’aujourd’hui. Pour le musicologue Alain Mabanckou, « Les Bantous rappellent que la tradition n’existe que si elle sait absorber le présent », une maxime que le disque confirme de bout en bout.

La mise en scène d’une transmission intergénérationnelle

Au-delà de la quête esthétique, « Bakolo mboka » se veut un dispositif de formation informelle. Les vétérans ont confié plusieurs parties instrumentales à de jeunes artistes recrutés dans les écoles municipales de musique ; une manière de sceller la relève tout en exigeant une rigueur rarement tolérée par l’industrie actuelle. Le percussionniste Prince Mankoka, 24 ans, raconte avoir répété « plus de six heures par jour pour comprendre l’art du swing bantou et la science de la polyrythmie ».

Cette collaboration produit un imaginaire de continuité : le mariage des voix graves des aînés avec le timbre cristallin des recrues confère aux refrains un relief inattendu qui surprend l’oreille habituée aux autotunes omniprésents dans l’afrotrap locale. La transmission ne se limite pas à la technique ; elle engage aussi une éthique professionnelle, fondée sur la discipline scénique et la valorisation de la langue lingala, que le groupe érige en instrument de cohésion.

Des arrangements sophistiqués pour un public renouvelé

Chaque titre est porté par des arrangements millimétrés, enregistrés en prise directe afin de conserver la chaleur analogique qui fit la légende des studios d’antan. Le producteur Stéphane Bissila souligne que « le défi consistait à rendre le son compatible avec les plateformes numériques sans sacrifier le grain vintage ». Pari tenu : les percussions sèches côtoient des basses rondes qui dialoguent avec les cuivres, tandis que les chœurs, souvent disposés en stéréo, invitent l’auditeur à un voyage immersif sur casque.

Les paroles, écrites pour moitié en lingala et en français, explorent des thèmes universels – gratitude filiale dans « Merci mama », quête de dignité dans « Comité Bantous », ou célébration de l’amour dans « Rosalie Diop ». Ici, l’identité congolaise se dit moins par le folklore que par la capacité à réinvestir des formes globales, confirmant la vocation internationale historiquement associée au groupe.

Une résistance culturelle face aux courants électro-urbains

Alors que les palmarès africains sont dominés par l’afrobeats et l’amapiano, Les Bantous revendiquent une posture de « résistance élégante ». Ils ne rejettent pas le numérique ; ils en négocient plutôt l’usage afin d’éviter la standardisation que redoute une partie des mélomanes. Dans un entretien accordé au quotidien Les Dépêches de Brazzaville, le saxophoniste Nino Malapet note que « l’histoire montre que la modernité est d’autant plus fertile qu’elle sait d’où elle vient ». Cette affirmation dialogue avec les pratiques des street-artistes brazzavillois, eux aussi engagés dans un processus de réappropriation des codes mondialisés.

Le disque suggère que l’enracinement n’est pas synonyme de repli, mais d’ouverture maîtrisée. En atteste le choix de lancer la tournée promotionnelle dans les universités, plutôt que dans les seules scènes patrimoniales. Cette stratégie, saluée par plusieurs enseignants en musicologie, rappelle que la culture populaire congolaise se renouvelle d’abord dans la rue et les campus, lieux où se façonneront les futurs auditeurs.

La rumba, colonne vertébrale d’une mémoire collective

Classée en 2021 au patrimoine immatériel de l’UNESCO, la rumba congolaise trouve dans « Bakolo mboka » un plaidoyer supplémentaire pour sa vitalité. L’album s’inscrit dans une séquence politique où les autorités de Brazzaville et de Kinshasa multiplient les initiatives de valorisation culturelle, espérant attirer un tourisme musical encore timide. Les Bantous, en acteurs historiques, endossent volontiers ce rôle d’ambassadeurs tout en refusant la muséification.

Le disque se clôt sur un morceau éponyme, ballade lente où la voix presque chantée-parlée d’Édouard Nganga rappelle la mémoire des fondateurs Essous et Kouka. Entre les lignes se dessine une leçon civique : pour affronter la volatilité des crises urbaines et économiques, la société congolaise peut puiser dans son capital musical un récit partagé. « Bakolo mboka » n’est donc pas qu’un retour sur scène ; c’est un geste de renaissance civique qui interpelle chaque habitant de Brazzaville sur la valeur d’un héritage commun.