Brazzaville, 1935 : le berceau d’un souffle mélodique

Lorsque Célestin Kouka voit le jour le 5 février 1935, Brazzaville n’est encore qu’une modeste enclave administrative dont les venelles résonnent déjà de sonorités hybrides importées par les bateliers du fleuve Congo. La légende familiale veut que le nourrisson, sitôt rassasié, se mette à siffler quelques notes improvisées. Qu’elle soit enjolivée ou non, l’anecdote illustre l’atmosphère sonore qui enveloppe l’enfance de celui que les proches baptiseront bientôt « Célio ». Dans une ville marquée par la ségrégation coloniale, la musique offre un espace de respiration sociale où se faufile un imaginaire de liberté encore inimaginable dans les urnes.

Le sillon religieux, ferment de la technique vocale

L’école primaire Saint-François-d’Assise, animée par le père Burette et le frère Roger Nkounkou, constitue la première scène du jeune Célestin. Les prêtres repèrent rapidement la justesse de son timbre baryton et l’intègrent à la chorale paroissiale. Ces années de solfège rigoureux forgent sa respiration, son articulation française et sa capacité à évoluer dans des registres variés. L’abbé Fulbert Youlou – futur chef de l’État – prend un temps la direction du chœur, apportant une dimension patriotique naissante aux chants liturgiques. Même lorsqu’il quitte précocement le petit séminaire de Mbamou, le futur musicien garde de cette période une aisance scénique nourrie par la discipline ecclésiastique.

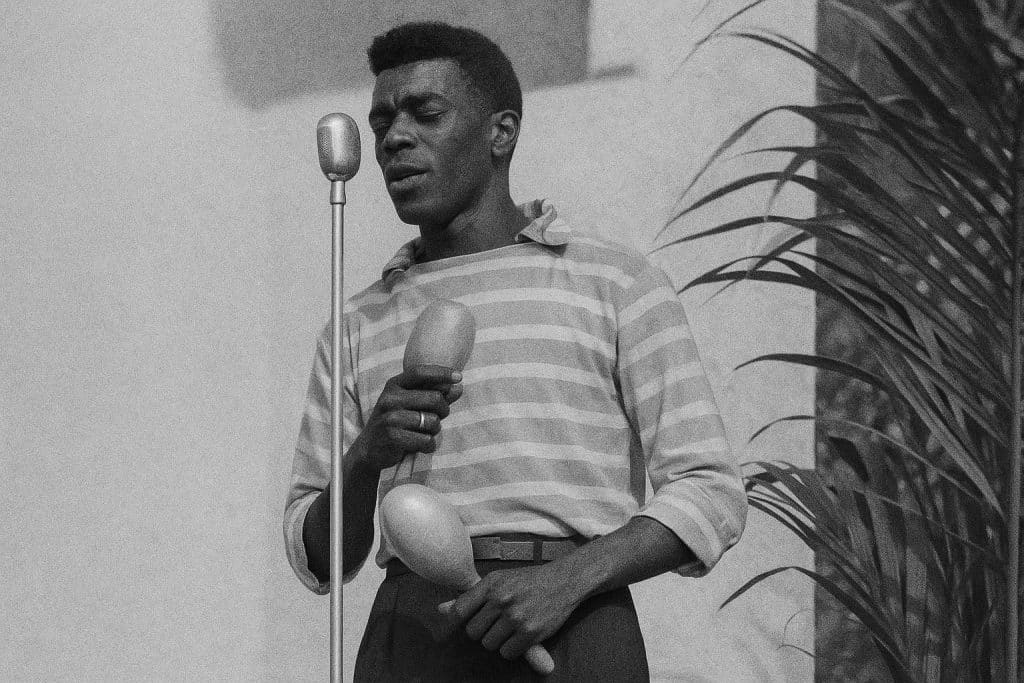

Des bars de Poto-Poto aux scènes de Léopoldville

Renvoyé du collège Chaminade pour indiscipline, Kouka découvre les bars de Poto-Poto et de Moungali, où la rumba importée de Cuba se mêle au swing états-unien. Sa silhouette élancée, ses costumes impeccables et son sens de la danse fascinent un public avide de modernité. Sous l’impulsion de son cousin Sébastien « Biks » Bikouta, tout juste rentré de Paris avec une guitare électrique rutilante, il rejoint la petite formation Cercul Jazz. Le répertoire oscille entre standards français de Tino Rossi et innovations afro-latines, reflet de la mondialisation musicale de l’époque.

Ok Jazz : naissance d’une légende partagée

L’année 1956 marque un tournant. Invité à Léopoldville par Jean-Serge Essous et Edo Ganga, Kouka foule la scène du studio Loningisa, où se dessine l’aventure Ok Jazz. L’orchestre, future institution pilotée par Franco Luambo, réunit des talents brazzavillois et kinoises dans un brassage inédit par-delà le fleuve. Célio y apporte sa voix profonde et un savoir-faire de marcassiste acquis dans les bals populaires. Enregistré en 1957, le morceau « Georgina wa bolingo » séduit les ondes d’Afrique équatoriale grâce à un phrasé romantique en lingala et une instrumentation épurée, prélude au succès continental du groupe.

Les Bantous de la Capitale, miroir d’une indépendance sonore

À la veille de l’autonomie politique, Kouka quitte Léopoldville pour ressusciter la scène brazzavilloise. Le 15 août 1959, jour de la future Fête nationale, il apparaît au bar Chez Faignond aux côtés de sept complices que la chronique baptisera « les huit pauvres Bantous ». Le nom Bantous de la Capitale transmet l’ambition de célébrer des racines communes plutôt que les clivages coloniaux. Sous la direction artistique d’Essous, l’orchestre offre une bande-son vibrante aux aspirations émancipatrices du pays, tout en concurrençant les stars kinoises. Les tournées régionales de 1960 à 1963 consolident la réputation du groupe, et Brazzaville devient, pour quelques années, l’un des phares culturels d’Afrique centrale.

« Georgina wa bolingo », séduction d’un classique

Composé pendant l’aventure Ok Jazz, « Georgina wa bolingo » reste la signature indélébile de Kouka. Construite sur un motif de guitare délicatement syncopé, la ballade marie le français, le lingala et quelques inflexions kikongo, reflétant la cosmopolite Brazzaville des années cinquante. Des chercheurs de l’Université Marien-Ngouabi voient dans cette chanson un jalon de la rumba romantique, ancêtre du ndombolo plus énergique qui dominera la décennie 2000. Son refrain, repris lors des mariages, a traversé les époques jusqu’à être samplé discrètement par des DJs parisiens en 2016, preuve de sa modernité intacte.

Transmission, archives et défis patrimoniaux

À l’heure où les supports vinyles se dégradent, la mémoire de Kouka questionne la conservation du patrimoine sonore congolais. Le ministère de la Culture a lancé en 2021 un programme de numérisation des bandes éditées par Ngoma et Loningisa, mais les moyens techniques restent limités. Pour le sociologue Sylvain Kikouni, « la rumba est notre bibliothèque, or nous laissons ses pages jaunir ». Plusieurs fondations privées militent pour la création d’un centre d’archives à Brazzaville, lieu qui pourrait aussi accueillir les marcasses et les costumes de scène ayant appartenu à Kouka. Dans un contexte où les jeunes artistes privilégient le streaming, restaurer ces enregistrements offrirait une ressource pédagogique irremplaçable.

Un héritage toujours en mouvement

S’il n’a jamais cherché la posture de maître à penser, Célestin Kouka incarne pour de nombreux musiciens urbains un modèle d’audace et de rigueur. Son itinéraire, depuis les bancs d’une école missionnaire jusqu’aux clubs enfumés des deux rives du fleuve, raconte aussi l’histoire sociale d’un Congo en quête de son espace public. Dans les studios comme sur les pistes de danse, il a suscité des passerelles culturelles que l’on redécouvre aujourd’hui à travers des festivals transfrontaliers comme Jazz Kif. Redonner toute sa place à ce baryton élégant revient, in fine, à affirmer la capacité de Brazzaville à écrire encore sa propre bande-son.